今天是武漢長江大橋建成通車65周年的日子。六十五年間,中國橋梁建設者用一座座擁有自主可控核心技術的大橋,一次次刷新世界紀錄,走出了一條從“建成學會”到“創新跨越”的中國橋梁制造之路。

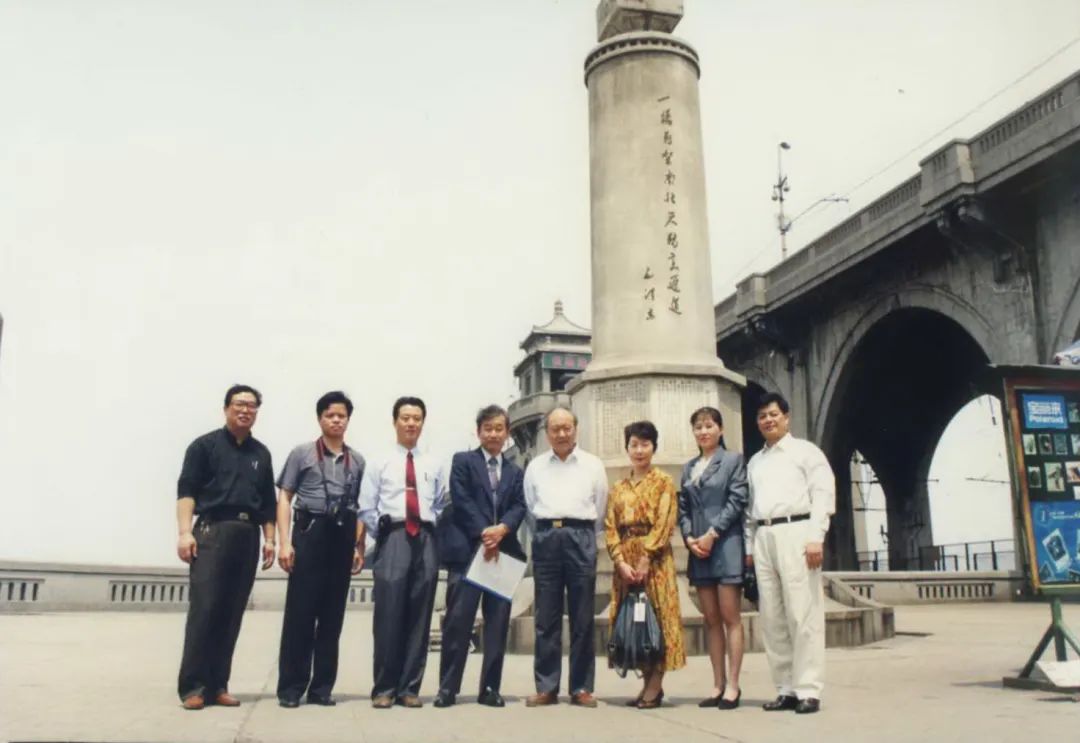

劉長元(右四)與武漢長江大橋合影

傍晚時分,原鐵道部大橋工程局副總工程師,今年已經90歲高齡的劉長元老人,走到自家的陽臺上,眺望不遠處的一座大橋,那是萬里長江第一橋——武漢長江大橋。

武漢長江大橋建設時的工地夜景

60多年前,蛇山下,那些熱火朝天、不分晝夜地施工場面仍然歷歷在目。那時的劉長元還是個剛畢業的學生,跟隨前蘇聯專家學習,他記得,當時提出的口號是“建成學會”:把長江大橋建成,把建橋技術學會。

“這個橋的施工是我們和前蘇聯合作的,通過建成學會,逐步逐步地發展到現在這個地步。如果沒有前面武漢大橋積累的經驗,可能一下子還達不到這個程度。”劉長元告訴記者。

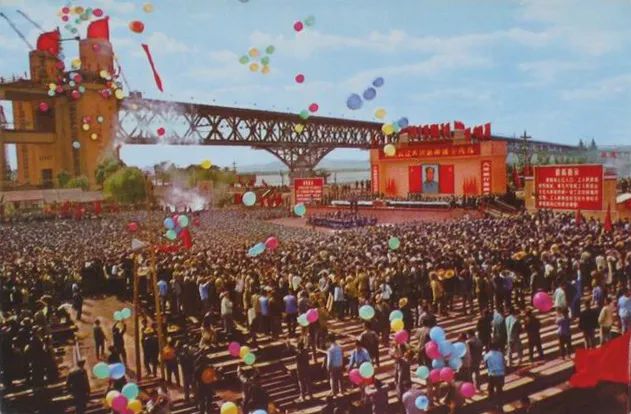

1957年10月15日,武漢長江大橋通車慶典

65年,彈指一揮間。

“What exactly is China's bridge building technology?(中國的建橋技術到底在什么水平?)” “Which country has better bridges?(哪個國家擁有更好的橋梁)”

這是2022年在美國問答知識網站Quora上,兩個熱度很高的話題,很多人回帖留言,一名美國網友的回復得到了很多人的認同:“沒有人可以批評中國在現代化方面所做的努力。”

中國的建橋技術到底在什么水平?

彭成明(中)在常泰長江大橋施工現場

最直觀的答案,是數據指標。目前,世界排名前10的懸索橋、斜拉橋、拱橋,甚至連續梁橋、高速鐵路橋,各個門類的名次每年都有變化,但不變的是,在前十排名中,中國造橋梁均超過半數。

“在國際上,從技術能力上我們應該是可以排在第一梯隊的,因為現在最大跨度的斜拉橋、懸索橋我們國內都可以做,我們是有這個能力的。”中交二航局技術中心副總工、橋梁結構技術部主任彭成明說。

滬蘇通長江大橋

確實,中國橋創下的第一數不勝數,僅就公鐵兩用橋而言,鄭新黃河大橋是世界上最長公鐵兩用橋;滬蘇通長江大橋是世界首座跨度超過千米的公鐵兩用橋;鎮江五峰山長江大橋是世界首座高速鐵路和高速公路兩用懸索橋;武漢天興洲長江大橋是世界首座四線大跨度重載公鐵兩用橋;平潭海峽公鐵大橋是世界上最長的跨海公鐵兩用大橋;常泰長江大橋建成后將創世界最大跨度公鐵兩用斜拉橋紀錄……記錄不斷被打破,數據不斷被刷新,在當下的中國,早已不是新鮮事。

1968年,南京長江大橋通車典禮

武漢長江大橋之后,萬里長江上的第二座橋,是1968年底建成的南京長江大橋,這也是中國人獨立建設的第一座超大型橋梁。在此之前,曾有外國專家斷言:“在南京江面上不能建橋”,但是中國建橋者粉碎了這一論斷。

“雖然水文、地質以及河道條件更復雜,南京長江大橋的建設完全是獨立自主、自力更生的,我們做到了。”作為年輕一代建橋人,中鐵大橋局設計分公司副總工程師李方峰仍然能從這座“爭氣橋”感受到當時的氣魄。

秦順全

武漢長江大橋建成用時兩年零一個月,可南京長江大橋的建設卻耗費了近十年時間,這其中有太多的曲折和艱辛。大橋動工前,我國向前蘇聯訂購了3.2萬噸橋梁鋼,這種可塑性和韌性兼備的“低碳鋼”,我們自己沒有生產能力。可工程進行到中途,中蘇關系破裂,對方拒絕提供后續鋼材,國外“卡脖子”在那個年代就成為擺在中國建橋人面前的一道難關。

中國工程院院士、中國中鐵首席科學家秦順全,此前在接受央視記者采訪時曾介紹:“我們提出了‘自力更生、奮發圖強’的建橋口號,大橋建設者方秦漢先生與鞍鋼聯合攻關,在煉鋼中通過加入合金元素錳和優化鋼材的軋制工藝,反復試驗,克服重重困難,終于研制成功了16錳橋鋼,被稱為中國人民的‘爭氣鋼’。”

武漢長江二橋

汕頭海灣大橋

九江長江大橋

早在20世紀50年代,美國已基本完成了特大型橋梁的建設,英國、德國、日本等國家緊隨其后,但當時的中國,才邁出了第一步。新中國成立以來,幾代人逢山開路、遇水架橋,尤其是上世紀90年代,通過學習和追趕,我國建橋數量不斷增多,新的橋型不斷涌現,橋梁建設進入了快速發展的階段。讓中鐵大橋局副總工程師李興華念念不忘的,有三座橋。

“一是長江上首座斜拉橋武漢長江二橋;二是開創了我國現代化懸索橋先河的汕頭海灣大橋;三是我國長江大橋三座里程碑九江長江大橋,這三座橋是這個時期的斜拉橋、懸索橋和拱橋的代表,為什么選這么三座,我認為是原創的技術比較多。”

橋梁跨度越來越大。李興華說,20多年前,中國能否修建跨徑400米的橋梁還在廣受質疑,如今,跨徑超千米的特大型橋梁工程已經不在話下。

“斜拉橋、懸索橋、拱橋等跨度都屬于世界的前列。比如說主跨552米的重慶朝天門大橋,建成的時候是世界最大跨度的拱橋,主跨1092米的滬(蘇)通長江大橋是世界上建成通車的跨度最大的公鐵兩用斜拉橋,主跨1700米的楊泗港長江大橋,當時是世界上跨度最大的雙層公路懸索橋。”

港珠澳大橋

平潭海峽公鐵兩用大橋

跨海大橋越來越多。從東海大橋、杭州灣跨海大橋、青島海灣大橋到享譽世界的港珠澳大橋、平潭海峽公鐵兩用大橋……一個個中國奇跡讓世界矚目。中鐵大橋局高級顧問譚國順:“我們在水上施工承臺的中心誤差,允許可以25公分,這里(港珠澳大橋)是一公分,你看這么大的東西,幾千噸的東西裝在海底,跟這個樁基礎連接起來誤差一公分,不但是空前的,我估計以后其他國家施工很難有這樣的標準要求,中國人做到了。”

中馬友誼大橋

摩洛哥穆罕默德六世大橋

出海建橋越來越頻繁。這些年,中國建橋軍團承接的海外工程遍布俄羅斯、塞爾維亞、孟加拉、菲律賓、馬來西亞等20多個國家和地區。他們在珊瑚礁上建起了中馬友誼大橋,在非洲大陸建起了最大跨度斜拉橋——摩洛哥穆罕默德六世大橋等……今年6月25日,經過近8年的建設,由中鐵大橋局承建的孟加拉帕德瑪大橋公路橋正式通車。

孟加拉籍、武漢理工大學教授加力布得知消息后興奮地說:“(過去我)經過武漢長江大橋的時候,我常常想,家鄉什么時候才能有一座這樣的橋,也許只有中國的建設者們才能做到。”

2022年6月25日,孟加拉帕德瑪大橋公路橋正式通車

這是孟加拉人的一座夢想之橋,這也是中國企業在海外承接的最大單體橋梁工程,回憶起建設過程,中鐵大橋局海外分公司副總經理余本俊十分感慨:

“這是一座邊適應、邊設計、邊變更、邊施工的橋梁,橋墩的方案基本都是‘量身定制’,光插打試驗樁我們就花了4年,施工過程中常常會出現‘等米下鍋’的情況,我們用實際行動回應了外界質疑。”

從建成學會到走向世界,中國橋的跨越,來自于創新,關鍵就在于突破了“卡脖子”難題,把核心技術牢牢掌握在自己手上。

“武漢長江大橋的鋼材是(前)蘇聯進口的第一代橋梁鋼,強度級別相當于現在的235兆帕。那么漢江灣橋的屈服強度是690,相當于三倍。一般來說性能好,另外一個指標可能會弱化,我們要求都不降低。”

楊泗港長江大橋

實踐反復告訴我們,關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。2018年底通車的武漢楊泗港長江大橋是世界上工程規模最大的雙層懸索橋,12條車道的橋梁,自身荷載相當于一艘航母。要托起一艘“航母”,靠的是主纜,而一根主纜就有2萬多根高強鋼絲組成。當時國際市場上,日本和韓國有售,但價格昂貴。能不能用上性能更好、價格更便宜的“中國造”,項目總設計師、中鐵大橋勘測設計院集團有限公司副總工程師徐恭義下定了決心:“憋著勁,要上生產線,我們要自己試。”

徐恭義(右一)

“憋著勁”,項目團隊四處找廠家,結果應者寥寥。“不氣餒”,又一家家上門作動員。最終,“中國制造”再一次爭了氣,經過和廠家一起研發和試驗,楊泗港長江大橋用上了中國自己研發生產的最高強度等級的主纜鋼絲。

“經過了多次實驗,終于成功了。這個產品的提升和突破,已經是世界一流的,現在廠家應用成功了,都在上生產線,以后就是說世界的這種高端的產品,我們就占有市場了。”

2020.11.3中鐵十一局漢江重工制造的全國首臺千噸級運架一體機在新建福廈鐵路4標湄洲灣跨海大橋進行架橋施工

創新,在于大型裝備的研制。這些年,在中國建橋軍團的戰績里,有很多的“國之重器”帶著榮光登場。中鐵十一局漢江重工參與了世界首臺千噸級高鐵箱梁運架一體機“昆侖號”的研發。說起這個“三合一”的智能架梁神器,副總經理趙青龍的自豪溢于言表:“它能夠是提梁、運梁、架梁,相當于干了三臺設備的活。它增加了很多的智能化的因素,通過傳感器,始終沿著中線進行行駛,自動糾偏,在隧道里面可以實現自動駕駛,是全球最領先的。”

2020.11.3昆侖號在海產養殖區進行環保作業

大型裝備的自主研發,同樣繞不開“卡脖子”的話題。中國鐵建此前被國外列入“實體清單”受到制裁,國外元器件供貨受阻。為昆侖號服務的1000噸運梁車,其液壓驅動主要元器件減速機、馬達等,長期以來依賴進口,受制于人。近幾年,受疫情影響,進口風險越來越大。“關關難過關關過”,漢江重工用跨界、交叉的思路,放出了一個“變被動為主動”的巧招。

“借鑒汽車的這種理念,我們現在把液壓驅動改成了電驅,從這次應用的過程來看,制造成本低了20%左右,還有工期,如果供貨不及時,很容易引起安全方面的事情,安全性是我們第一考慮的因素,這樣就繞過了國外配件的這種受控。”趙青龍告訴記者。

2018年8月30日,中馬友誼大橋將馬爾代夫首都馬累島與遠處的機場島實現連接

創新,還在于不斷迭代的管理水平。印度洋上的島國馬爾代夫有一座連接首都馬累和機場島之間的大橋——中馬友誼大橋。在中國人決定援建這座大橋之前,日本人早在上世紀90年代就做過可行性研究,當時的結論是“不可行”,可中國建橋者推翻了這一結論。

科技創新,就像撬動地球的杠桿,總能創造令人意想不到的奇跡。馬爾代夫看似平靜的海面下暗流涌動,這片海域一年里有三百多天都不具備船舶施工條件,為了找到施工窗口期,工程人員日夜攻關。

“我們研發了一套精細化的窗口管理系統,對未來7天的涌浪數據進行了提前的預報。”項目總工、中交二航局技術中心副總經理游新鵬說。

為了把波浪檢測儀安裝到46米深的海底,潛水員深潛水下,每次工作不能超過35分鐘,否則就有生命危險。潛伏在海底的儀器提供準確數據,數據回傳萬里之外的武漢,數十名專業工程師迅速分析,測試平臺模擬海浪形態。很快,游新鵬和伙伴們找到了施工窗口期。

“我們搶抓以小時為單位的窗口期安排水上作業。最終,在33個月的超短工期內完成了大橋建設。”

高宗余

重大科技創新成果是國之重器、國之利器,必須牢牢掌握在自己手上,必須依靠自力更生、自主創新。中國橋梁建設的領軍人物,中國工程院院士、中國中鐵首席科學家、中鐵大橋勘測設計院首席專家高宗余對此深有感觸:

“橋梁專業本身,從設計人才隊伍,從全產業鏈的供給,包括到后面的養護運營,是都能夠完全自主完成。”

武漢長江大橋

偉人的夢想早已成真,如今,長江干流上已建和在建的橋梁已經有100多座,而中鐵大橋局以超過3000座大橋的數量成為了全球設計建造大型橋梁最多的企業。65年,從建成學會到創新跨越,中國橋從長江走向了世界。

再回到Quora上的話題,“中國的建橋技術到底在什么水平?”

余啟新(中)接受湖北之聲記者采訪

答案已經躍然紙上,但最珍貴的是,中國建橋人依然保有清醒認知。下一步,中國橋如何繼續走向“C位”,中鐵大橋局原副總經濟師、橋史專家余啟新說:

“西方的建橋的從理論到實踐到材料到施工設備,他也在不斷地總結,不斷地向前,所以我們永遠不能停步。世界橋梁的未來,無非就這樣子,第一個更長的橋梁,跨度更大;第二個更寬;第三個更輕;再一個是更美;還有一個更經濟,更省錢。”

徐恭義(左一)

獲得英國土木工程師學會國際成就大獎和美國約翰.羅布林終身成就獎的徐恭義則這樣回答:

“建成學會自力更生再創新、超越,我們已經在第一方陣里面,像一個長跑的拉力賽似的,你在方陣里面你領先一會,他領先兩圈,需要時時刻刻的努力。”

相關新聞

相關新聞